« Cueille le jour présent, sans te soucier du lendemain », écrit Horace. Je crois pouvoir dire que je n’ai jamais été très habile à cet art funambule, naviguant plus souvent entre le problème d’avance et le regret par anticipation. Pourtant, depuis le cœur de mon travail de thèse en cette étape particulière de mon parcours de vie, je crois que j’apprends à mieux écouter les voix qui me soufflent « Carpe diem » à l’oreille.

La dernière en date, c’était précisément lors d’une formation « Carpe diem » à laquelle j’ai eu la chance d’être invitée, dans une équipe d’Ehpad. La formation était assurée par Marie-Claude Savard, qui travaille à la maison Carpe Diem de Trois-Rivières au Québec, fondée par Nicole Poirier.

Quatre jours un peu hors du temps, en vacance de ma recherche sur les directeurs et directrices d’Ehpad, mais tellement reliés à elle, tellement reliés aussi à ce que j’ai pu connaitre personnellement avec mes parents au long des années, puis des dizaines d’années.

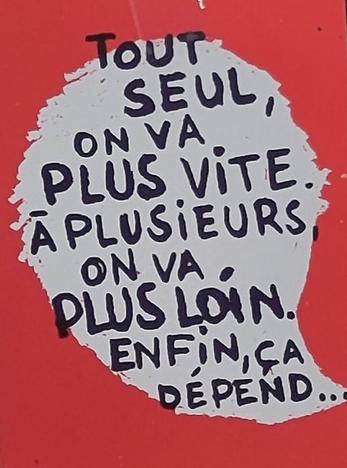

Quatre jours semés de phrases elles aussi à cueillir et garder dans un coin de pensée, « On ne connait pas la réalité de l’autre. Chercher à la comprendre, toujours, et toujours. », « Les mini-choix sont toujours des choix. », « Prendre le temps de rassurer, c’est gagner du temps. », « Derrière une question, chercher la question et le problèmes cachés juste derrière. », « Prendre le temps de rassurer, c’est gagner du temps. », « Garder la capacité à regarder les personnes. ». Si ces phrases valent pour des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, elles valent pour toute relation.

Entendre la voix du « Carpe diem », cela demande d’apprendre à saisir tout ce que les personnes peuvent encore donner, c’est croire dans les traces que l’on dépose imperceptiblement et dans les forces que l’on accroit alors. C’est s’approcher de l’autre pour « faire des étincelles et se réchauffer », comme l’écrit si bien Mara Goyet. Plus encore que de savoir cueillir le jour, c’est devenir le jardinier du temps présent.

« Ici, tout est possible, tout est à faire, tout est à inventer. C’est à nous de nous en occuper. Jour après jour, on découvre leur passé, leur métier qu’ils sont, pour la plupart, incapables de raconter. J’en sais peu, mais c’est bien assez. Que ferais-je de souvenirs, de connaissances dont ils sont eux-mêmes privés ? Il n’y a pas à creuser, juste à rire et se rapprocher pour, comme des silex, faire des étincelles et se réchauffer. Maintenir la vie qui a vite fait, comme une marée, de reculer. »

Mara Goyet, « Ça va mieux, ton père ? », Stock, 2018, p. 45